「民藝」ってなんだ? 「用の美」ってなんだ?

皆さんは「民藝」(民藝運動)はご存じでしょうか。

思想家の柳宗悦によって日常の暮らしの中に普通に使われている生活雑器の中に「美」を見いだすというもので、息子であり工業デザイナーとして活躍した柳宗理により「用の美」として広められました。

運動自体は1926年に起こり、今も全国の民藝館によって継続されています。

柳宗理によって「用の美」として広がった「機能性が高いものが美しい」という思想は、残念ながら「もののかたち」=スタイリングと勘違いされて広まった感があります。

柳宗悦が唱えた運動は、伝統工芸や民芸の作品が持つ無名の美学を強調しました。彼は、伝統的な工芸品や民芸品の美は、匿名の職人たちが世代から世代へと技術技法を伝え、作り続けられた結果が「美と技術の価値」へと昇華すると考えました。

「民藝」は、職人たちの集合的な努力や経験によって形成され、作者の個性よりも作品自体の普遍性に焦点を当てることで、真の美を引き出すと考えられています。

つまり「用の美」とは、物事の本質を追求し、実用性や機能を重視して、普遍的な美と価値を表現しているものを指すのです。

民藝の父、柳宗悦©Wikipedia

石膏ロクロで作業をする柳宗理 ©YANAGI DESIGN OFFICE

「やり方」が違うから、「結果」も違う

以前私が読んだ本の中に、柳宗理がどうやってデザインしているのか、をインタビューしている本がありました。

その本のなかで衝撃を受けたことを今でも覚えています。

それは、「柳宗理は、スケッチや図面を描かない」のだそうです。

「最初はともかく、こんなふうに模型を作ってみて、これでいいかなとか悪いかなとかやる、鍋でも橋梁でもみんなそうです。目ではなく、手で。

作っていって無理があるとか、どんな具合かって解ってくる。」

有名なバタフライスツールや食器、カトラリーは、すべてそういうやり方で作られた。

これは、この大量複製の工業化の波のなかで、あり得ないやり方ではあるのだけれど、実は、そうやって真に手に馴染むモノに囲まれた豊かな暮らしが失われているということでもあると思うのです。

知らないうちに、私たちは事実としてその貧しさを生きている。

モノがたくさんあるにもかかわらず、豊かさの実感が希薄な理由の一つは、ここにあると思う。

ーーーー自分をいかして生きる (ちくま文庫)作者: 西村佳哲ーーーー

もっというと、各地方に存在する伝統的な民藝には、さまざまな様相があります。これは各地の職人たちが世代から世代へと技法を伝え、作り続けた結果。ダーウィンの進化論のように、そこにある環境に合わせて自然選択的に表現されてきたものです。

つまり、「環境」が違い、「やり方」が違うからこそ、「結果」も違うモノとなる。

同じモノは無い、大は小を兼ねない、世界なのです。

これは、醤油や味噌、発酵文化に通じる形づくられ方をしていると思います。

その土地が持つ空気や水、農作物が脈々とつくり続けられ、世代から世代へと技法を伝えた結果が、今各地に残るバラエティに富んだ食文化になっています。

それを下支えしているのが、その地にある醤油味噌蔵だと思います。

使うほどに愛着が増す「鉄器・土鍋」

使うことでよりいっそう美しさを増す「民藝の器」

生活に染み込んで使い続けられる陶器

経年を楽しみながら、長く愛用できる「ざる・かご」

物の本質を追求した普遍的な美

柳宗理がデザインしたカトラリー

彼がデザインしたステンレスカトラリーは、1974年に販売されてグッドデザイン賞を受賞しました。

たとえばスプーンはアイスやスープなど食品ごとにフォルムが違います。

縦長というよりも横長で、お皿に残ったものも簡単にすくいあげることができます。

フォークは切れ込みの部分が浅く、熊の手のような形であるため、刺すだけではなく、すくうことも考えています。

そしてそのどれもが持つ部分がカーブしており、非常に手になじみやすいデザインになっています。

このカーブ具合も種類によって若干異なり、まさに使い手の立場になって考え抜かれたデザインであるといえるでしょう。

「用の美」を重んじる柳宗理だからこそ完成させることのできた、シンプルで美しいカトラリーです。

このような考えを体現したモノは、この大量モノ社会に埋もれて見つけにくくなりました。

思い入れの無い、どうでもいいモノにあふれた生活ではなく、流行に左右されない普遍性を持ったモノに囲まれた暮らしをしたいと感じています。

そこで、実用性や機能を備えた「ふつうにいい」モノをみなさんと共有して、

ふつうに、買いやすく。

ふつうに、美しく。

ふつうに、使いやすく。

ふつうに、長持ちして。

ふつうに、スキ!が続く。

「これ、ふつうにいいじゃん!」って使ってもらえたらうれしい。

柳宗理がデザインしたカトラリー

使い手の立場になって考え抜かれたデザインは、美しい

最後に。

柳宗理は約50年にわたり金沢美術工芸大学で教鞭をとりました。宗理の作品をはじめとするデザイン関係資料約7000点余りが金沢の柳宗理記念デザイン研究所に展示されています。

金沢の柳宗理記念デザイン研究所

金沢の柳宗理記念デザイン研究所に展示されているカトラリー

金沢の柳宗理記念デザイン研究所の展示

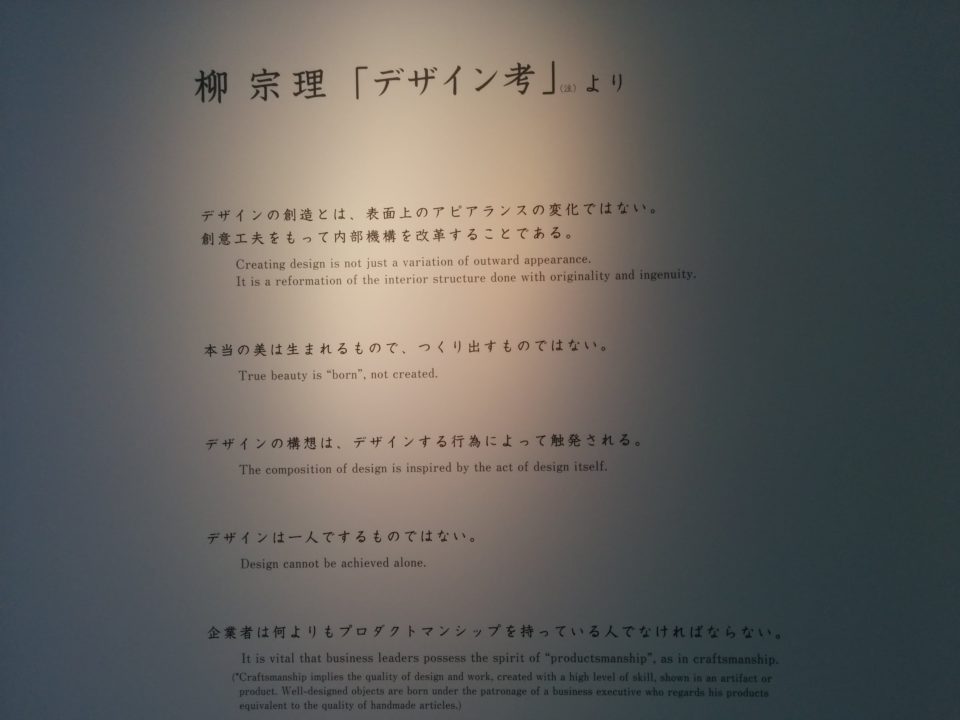

柳宗理の「デザイン考」が大きなパネルに書かれている

柳宗理「デザイン考」からの示唆

展示スペースには柳宗理の「デザイン考」が大きなパネルに書かれています。

柳宗理が大量複製の工業化の波に立ち向かいながら、何を目的に手を動かし続けたのか?

真に手に馴染むモノに囲まれた豊かな暮らしが失われている時代だからこそ、そこに、私たちが受け取るべきヒントがあるように思います。

柳宗理「デザイン考」

- ・デザインの創造とは、表面上のアピアランスの変化ではない。創意工夫を持って内部機構を改革することである。

- ・本当の美は生まれるもので、つくり出すものではない。

- ・デザインの構想は、デザインする行為によって触発される。

- ・デザインは一人でするものではない。

- ・企業者は何よりもプロダクトマンシップを持っている人でなければならない。

- ・よく売れるものは良いデザインであるとは必ずしも言えない。また、良いデザインは必ずしもよく売れるとは限らない。

- ・良いデザインは優れたデザイナーのみでは生まれ得ない。

- ・本当のデザインは流行と戦うところにある。

- ・伝統は創造のためにある。伝統と創造を持たないデザインはあり得ない。

- ・デザインは社会問題である。

「デザイン考」を、私なりに解釈し直したいと思います。

「デザイン」ということばを、「あなたの仕事」と言い換えてみる。そうすると、なにかス〜ッと心に入ってくるものがありませんか?

- ・「あなたの仕事」の創造とは、表面上のアピアランスの変化ではない。創意工夫を持って内部機構を改革することである。

- ・本当の美は生まれるもので、つくり出すものではない。

- ・「あなたの仕事」の構想は、あなたの仕事の行為によって触発される。

- ・「あなたの仕事」は一人でするものではない。

- ・企業者は何よりもプロダクトマンシップを持っている人でなければならない。

- ・よく売れるものは良い「仕事」であるとは必ずしも言えない。また、良い「仕事」は必ずしもよく売れるとは限らない。

- ・良い「仕事」は優れたデザイナーのみでは生まれ得ない。

- ・本当の「仕事」は流行と戦うところにある。

- ・伝統は創造のためにある。伝統と創造を持たない「仕事」はあり得ない。

- ・「あなたの仕事」は社会問題である。